LED 灯具的光分布是指灯具发出的光的分布、方向和强度。它对照明效率、能源效率和视觉舒适度有重大影响。适当的配光可以提供适当的照度和均匀度,节约能源,减少眩光,提高安全性,减少光污染,创造舒适的照明环境。LED 照明公司应设计适当的配光,以确保其灯具的优势,而照明工程师和设计师则应根据具体需求选择合适的配光模式,以实现 LED 灯具的最佳照明效果。

光源发射光线时,其传播方向可能与预期方向不一致。在这种情况下,需要设计特定的结构(如透镜和反射镜)来改变光的传播方向。这就需要调整光的空间分布,以达到预期效果。这种控制光线传播方向的方法称为灯具测光曲线或光线分布。

光强分布曲线通常称为光度曲线或光分布曲线 (LDC),说明灯具光强的空间分布。强度分布曲线是通过使用光度计测量灯具直接获得的。强度分布曲线的常见格式包括 IES(北美)和 LDT(欧洲)。作为买家,我们也可以通过联系灯具制造商获得这些文件。光度曲线有两种表示方法:泛光灯通常使用矩形坐标系,而室内和道路照明则采用极坐标系。

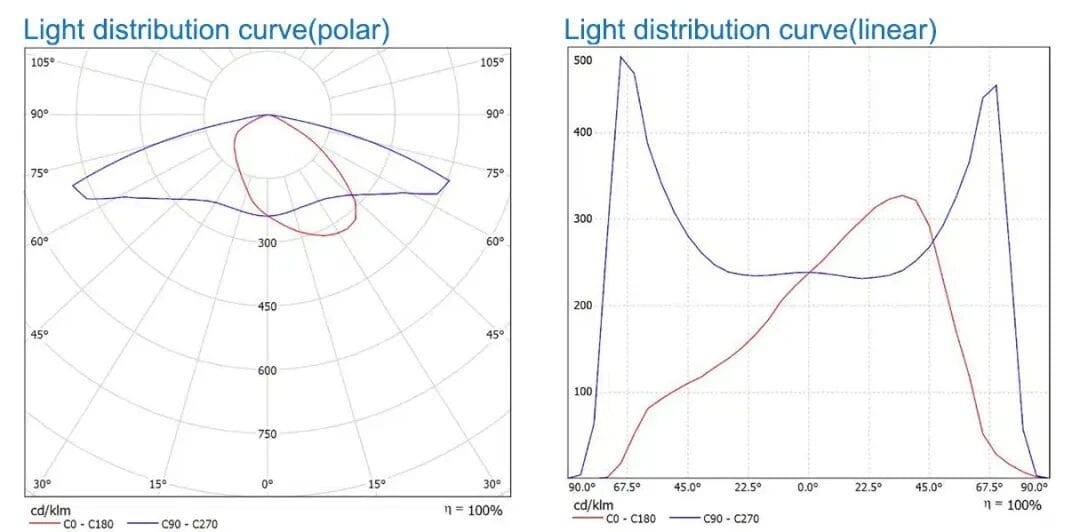

光分布曲线(极坐标)

在通过光源中心的测量平面上,测量灯具在不同角度的发光强度值。从某个方向开始,每个角度的发光强度都用矢量标记和表示。将这些矢量的端点连接起来,就形成了灯具的极光分布曲线/光度曲线,如下图左侧所示。

光分布曲线(线性坐标)

这种分布曲线通常用于 LED 聚光灯和泛光灯等设备。由于这些灯具的光束集中在一个非常小的实角内,因此使用极坐标来表示其空间光强分布具有挑战性。因此,一些制造商使用线性坐标光分布曲线/光度曲线来表示它们的光分布。如下图右侧所示,纵轴表示光强(I),横轴表示光束角。

IESNA 照明配电类型分类

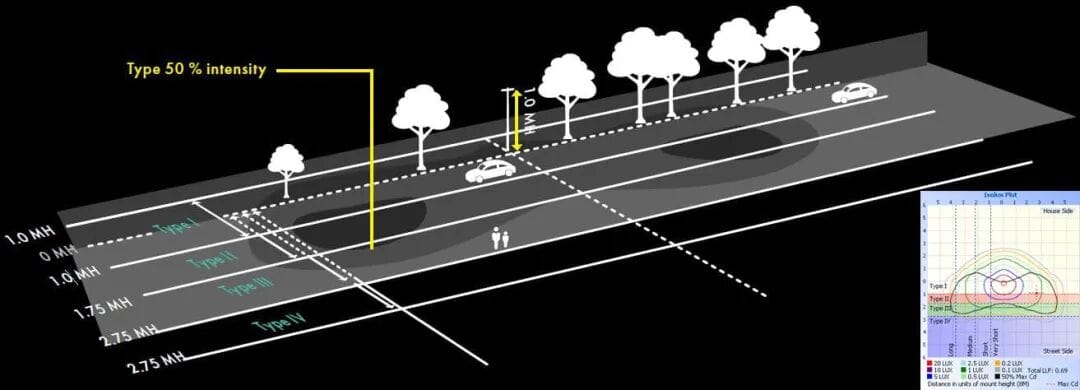

北美照明工程学会(IESNA)成立于 1906 年,至今已有一个多世纪的历史。IESNA 提出的照明分布分类法至今仍被广泛使用。ANSI/IESNA RP-8-1983 标准明确规定了灯具分布分类系统。北美照明工程学会定义的灯具类型是用于描述灯具配光模式的标准化类别。这些照明分布类型有助于照明专业人员和设计师了解灯具如何产生光线,以及光线如何在特定区域内传播。IES 定义了几种标准分布类型,每种类型都有一个双字母代码。常见的 IES 灯具分布类型包括 I 型、II 型、III 型、IV 型和 V 型,后面跟有罗马数字(I-V),其中 S、M、L 分别代表短、中、长。具体分类由 IES 文件中的 50% 和最大强度点决定,这将在后续章节中详细介绍。

目前,光度测量文件有许多标准化格式,常见的有 EULUMDAT、CIE102 和 IESNA LM-63。北美使用 IESNA LM-63,欧洲使用 EULUMDAT,新西兰使用 CIE102。2002 年的现行标准已获得美国国家标准学会 (ANSI) 的批准和认可。IESNA LM-63-2002 已成为北美地区专用的光度文件格式,文件扩展名为 "*.ies"。

IESNA 照明分布类型根据照明区域的形状更精确地定义了灯具的光线分布。对于横向光分布,这种模式描述了光如何从灯具散射出来,并以强度达到 50% 的点为特征。这种分布模式涉及灯具向前和向后投射光线的能力。简单地说,如果您想照亮一条车道,I 型可能比较合适;如果您想照亮两条车道,II 型可能更合适。不过,这并不是一个严格的规则,会受到安装高度、倾斜角度、臂长和灯具与道路边缘的距离等因素的影响。IESNA 定义了五种主要的配光模式:这些分类通常用于确定适合不同宽度道路的光谱。

在 IESNA 发布的标准中,道路被纵向划分为五个区域,如上图所示。横向光分布根据 50% 最大强度点所在区域进行分类。对于上述灯具的光分布曲线,如果 50% 强度点位于 III 型区域内,则其对应的光分布类型被归类为 III 型。从图中我们可以大致推断出,这种分布适合三车道道路。不同的横向配光适用于不同的应用场景,详见下文:

- 类型 I: 1-1 MH,当 50% 的光强轨迹位于灯具侧和街道侧的 1 MH 之间时,我们称之为 I 型窄对称或不对称配光。适用于人行道、小径和单行道道路。

- 第二类: 1-1.75 MH,当 50% 的光强轨迹位于灯具街道侧的 1 MH 和 1.75 MH 之间时,我们将其称为第二类窄非对称光分布。适用于 1-2 车道的道路、主干道和高速公路。

- 类型 III: 1.75-2.75 MH,当 50% 的光强轨迹位于灯具街道侧的 1.75 MH 和 2.75 MH 之间时,我们将其称为 III 型宽非对称配光。适用于主干道、高速公路和停车场。

- 类型 IV: 2.75-3.75 MH,当 50% 的光强轨迹位于灯具街道侧的 2.75 MH 和 3.75 MH 之间时,我们将其称为 IV 型宽非对称正向光分布。适用于停车场、广场和壁挂式区域照明。

- 类型 V: 对称圆形图案,灯具周围呈环形对称分布,前后光线分布均匀。适用于停车场和区域照明。

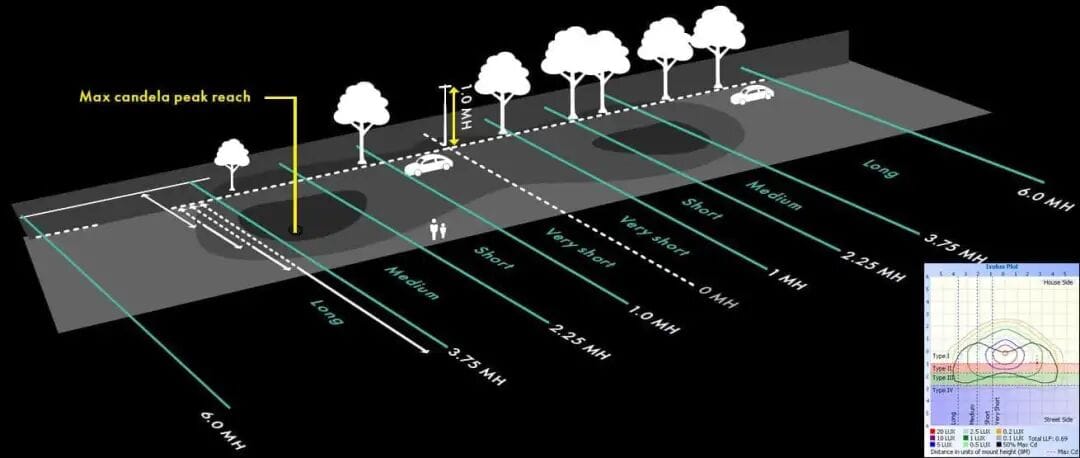

垂直和纵向配光

垂直光分布是指灯具的垂直光分布,以最大发光强度(以烛光为单位)在与 TRL 平行的网格中的位置为基础。根据与 TRL 的距离(以安装高度的倍数表示),沿 TRL 的道路被划分为不同的区域。纵向配光涉及灯具向左右两侧投射光线的能力,由灯具的最大强度点定义。根据 IESNA 的定义,"S "类适用于安装高度的 2.25 倍以下的灯杆间距,"M "类适用于 2.25 至 3.75 倍之间的灯杆间距,"L "类适用于 3.75 至 6.0 倍之间的灯杆间距。但这并不是一个严格的规则,会受到灯具布置和道路条件等因素的影响。一般来说,"S "级灯具适用于较小的灯杆间距,而 "L "级灯具适用于较大的灯杆间距。

在 IESNA 发布的标准中,道路被横向划分为三个区域,如上图所示。纵向光分布根据 100% 最大光强点所在区域进行分类。对于图中灯具的光分布曲线,如果路灯的最大光强点位于 "中等 "区域内,则其对应的照明分布类型被归类为 "II 类中等"。从图中可以推断,这种照明分布模式的灯杆间距约为灯杆高度的 3.0-3.5 倍。不同的纵向配光适用于不同的灯杆间距情况,详见下文:

- VS0-1.0 MH:当 100% 的光强轨迹位于横向道路线的 0 至 1.0 MH 之间时,称为 VS(极短)纵向光分布。

- S1.0-2.25 MH:当 100% 的光强轨迹位于横向道路线的 1.0 至 2.25 MH 之间时,称为 S(短)纵向光分布。

- M2.25-3.75 MH:当 100% 的光强轨迹位于横向道路线的 2.25 至 3.75 MH 之间时,称为 M(中等)纵向光分布。

- L3.75-6.0 MH:当 100% 的光强轨迹位于横向道路线的 3.75 至 6.0 MH 之间时,称为 L(长)纵向光分布。

- VL>6.0 MH:当 100% 光强轨迹在横向道路线中超过 6.0 MH 时,称为 VL(超长)纵向光分布。

纵向配光的应用特点

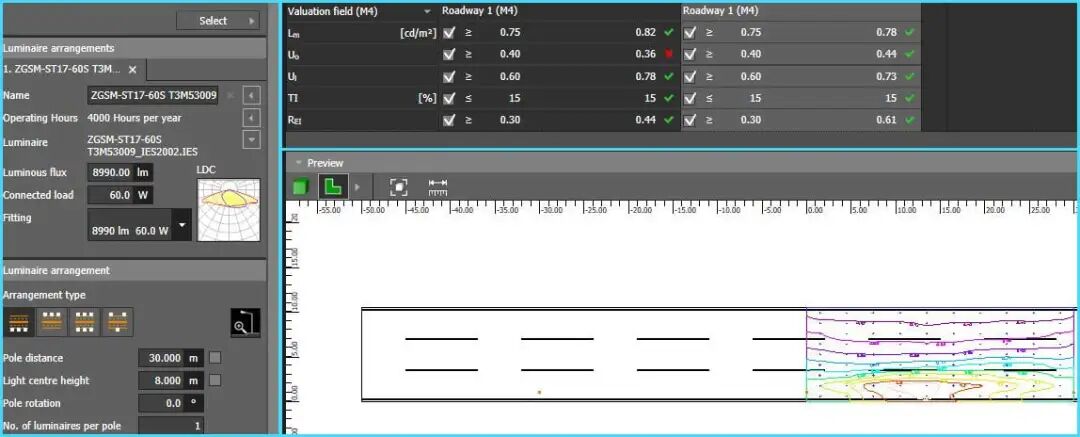

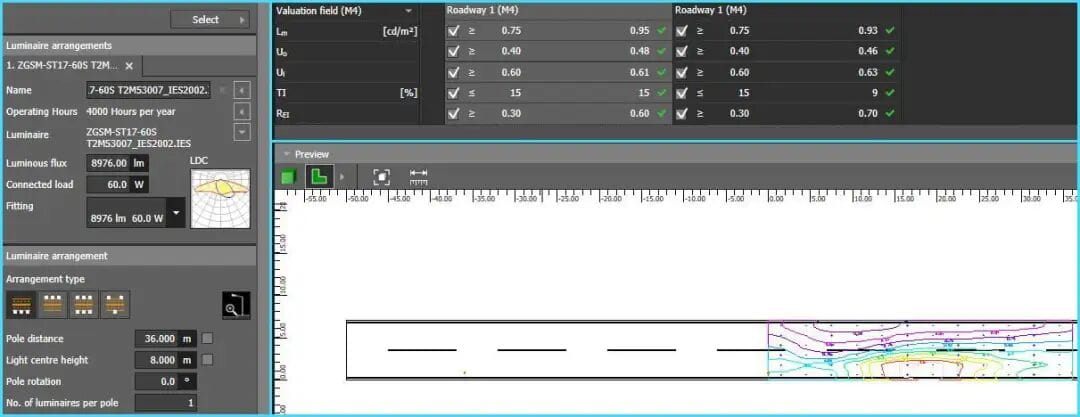

我们使用 DIALux evo 分析了 II 型 S 路灯和 II 型 M 路灯的应用。

道路条件如下:宽 7 米,三车道,悬空 0.8 米,杆高 8 米,灯具间距 36 米,符合 EN13201 M4 照明等级。

将 II S 型和 II M 型的测光数据导入 DIALux evo 进行分析后,结果非常明显。对于 II S 型的测光数据,发现其纵向配光相对较短,不能有效地向灯具两侧配光。因此,需要将两个灯具之间的间距减小到 33 米,以确保两个灯具之间的中间位置获得足够的照明。为了达到所需的均匀度,这一调整是必要的。相比之下,当灯具间距为 36 米时,II 型 M 分布在这方面的表现更好,所有模拟参数都符合 M4 标准。36 米的间距是安装高度的 4.5 倍,略高于 IESNA 推荐的 3.75 倍。因此,建议将照明模拟结果作为最终选择灯具的依据。

以上主要介绍了 IESNA 光分布的概念,包括 I 类、II 类和 III 类分布,以及短、中、长光分布类型的概念,并简要介绍了它们的实际应用。了解这些概念可以快速确定项目所需的适当测光类型。例如,II 类配光适用于 1-2 车道的道路,而短配光类型适用于灯杆间距是安装高度三倍的情况。中等分布类型适用于灯杆间距为安装高度四至五倍的情况。当然,这些都不是绝对的,应使用 DIALux 或其他道路照明模拟软件进行验证。