LED照明器具の配光とは、照明器具から放射される光の分布、方向、強度を指します。これは照明効率、エネルギー効率、そして視覚的な快適性に大きな影響を与えます。適切な配光は、適切な照度と均一性を提供し、エネルギーを節約し、グレアを低減し、安全性を高め、光害を減らし、快適な照明環境を作り出すことができます。LED照明メーカーは、照明器具の利点を最大限に引き出すために適切な配光を設計する必要があり、照明エンジニアやデザイナーは、LED照明器具から最適な照明効果を得るために、具体的なニーズに基づいて適切な配光パターンを選択する必要があります。

光源が光を発する際、その伝播方向が想定された方向と一致しない場合があります。このような場合、光の伝播方向を変えるための特別な構造(レンズや反射板など)を設計する必要があります。これは、望ましい効果を得るために光の空間分布を調整することを意味します。光の伝播方向を制御するこの方法は、照明器具の測光曲線または配光と呼ばれます。

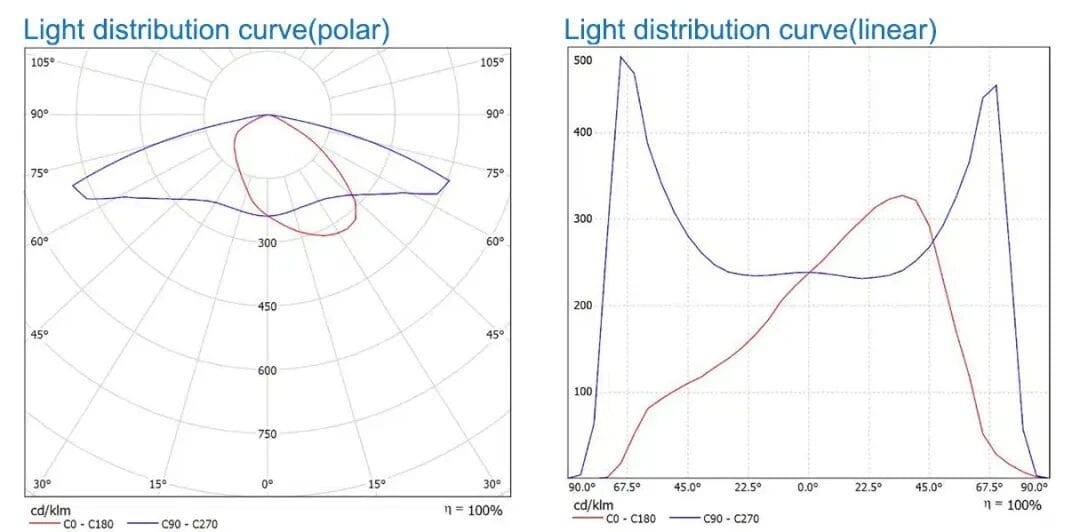

光強度分布曲線は、一般的に測光曲線または配光曲線(LDC)と呼ばれ、器具からの光強度の空間分布を示します。この強度分布曲線は、測光計を用いて器具を測定することで直接得られます。強度分布曲線の一般的な形式には、IES(北米)とLDT(欧州)があります。購入者は、器具メーカーに問い合わせることでこれらのファイルを入手することもできます。測光曲線の表現方法は2種類あります。投光照明では一般的に直交座標系が使用され、屋内照明や道路照明では極座標系が採用されています。

配光曲線(極座標)

光源の中心を通る測定面において、異なる角度における器具の光度値が測定されます。特定の方向を起点として、各角度における光度がベクトルで示されます。これらのベクトルの端点を結ぶと、次の図の左側に示すように、器具の極配光曲線/測光曲線が形成されます。

配光曲線(線形座標)

この配光曲線は、LEDスポットライトや投光器などの機器によく用いられます。これらの器具のビームは非常に狭い立体角に集中しているため、極座標を用いて空間的な光度分布を表すことは困難です。そのため、一部のメーカーは線形座標系の配光曲線/測光曲線を用いて配光分布を表現しています。縦軸は光度(I)、横軸はビーム角度を表します(下図の右側を参照)。

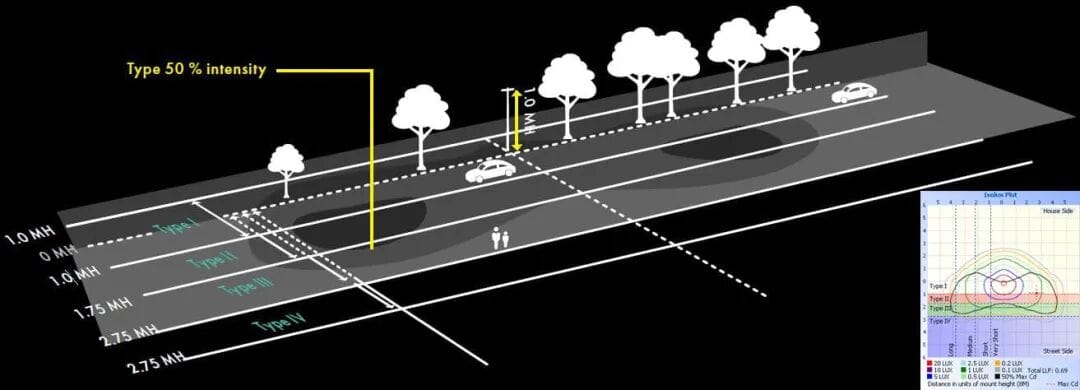

IESNA照明分布タイプ分類

北米照明学会(IESNA)は、1906年の設立以来、1世紀以上の歴史を誇ります。IESNAが導入した配光分布の分類は、今日でも広く用いられています。器具配光分類システムは、ANSI/IESNA RP-8-1983規格で明確に定義されています。北米照明学会が定義する器具の種類は、器具の配光パターンを記述するために使用される標準化されたカテゴリです。これらの配光分布の種類は、照明専門家やデザイナーが器具がどのように光を発し、特定の領域内で光がどのように伝播するかを理解するのに役立ちます。IESは、それぞれ2文字のコードで表される複数の標準配光タイプを定義しています。一般的なIES器具配光タイプには、タイプI、タイプII、タイプIII、タイプIV、タイプVがあり、それぞれにローマ数字(IV)が付きます。ここで、S、M、Lはそれぞれ短、中、長を表します。具体的な分類は、IESファイルの50%と最大強度ポイントによって決定されます。これらについては、以降のセクションで詳しく説明します。

現在、測光ファイルには多くの標準化された形式があり、EULUMDAT、CIE102、IESNA LM-63などが一般的です。IESNA LM-63は北米、EULUMDATはヨーロッパ、CIE102はニュージーランドで使用されています。2002年の現在の規格は、米国規格協会(ANSI)によって承認・認定されています。IESNA LM-63-2002は、北米専用の測光ファイル形式となり、ファイル拡張子は「*.ies」となっています。

IESNA 照明分布タイプは、照明エリアの形状に基づいて、照明器具の配光をより正確に定義します。横方向の配光の場合、このパターンは、光が照明器具からどのように散乱するかを表し、強度が 50% に達する点によって特徴付けられます。この配光パターンには、照明器具が前方と後方の両方に光を投射する能力が関係します。簡単に言えば、1 車線を照らす場合はタイプ I が適しており、2 車線を照らす場合はタイプ II がより適切である可能性があります。ただし、これは厳密なルールではなく、取り付け高さ、傾斜角度、アームの長さ、道路端からの照明器具の距離などの要因によって左右されます。 IESNA は、タイプ I、タイプ II、タイプ III、タイプ IV、タイプ V の 5 つの主要な配光パターンを定義しています。これらの分類は、さまざまな幅の道路に適したスペクトルを決定するためによく使用されます。

IESNAが発行した規格では、上図に示すように、道路は縦方向に5つの領域に分割されています。横方向の配光は、50%の最大強度点が位置する領域に基づいて分類されます。上記の照明器具の配光曲線において、50%の強度点がタイプIIIの領域内にある場合、対応する配光タイプはタイプIIIに分類されます。図から、この配光は一般的に3車線道路に適していると推測できます。様々な用途シナリオには、以下に示すように、異なる横方向配光が適しています。

- タイプI: 1-1 MH:50%の光強度軌跡が器具側1 MHと道路側1 MHの間に位置する場合、タイプI狭域対称配光または非対称配光と呼ばれます。歩道、小道、片側道路に適しています。

- タイプII: 1~1.75 MH:50%の光強度軌跡が器具の道路側で1 MH~1.75 MHの間に位置する場合、タイプII狭域非対称配光と呼ばれます。1~2車線道路、幹線道路、高速道路に適しています。

- タイプIII: 1.75~2.75 MH。50%の光強度軌跡が、器具の道路側で1.75 MHと2.75 MHの間に位置する場合、タイプIIIのワイド非対称配光と呼ばれます。幹線道路、高速道路、駐車場などに適しています。

- タイプIV: 2.75~3.75 MH。50%の光強度軌跡が、器具の道路側で2.75 MHと3.75 MHの間に位置する場合、タイプIVのワイド非対称前方配光と呼ばれます。駐車場、広場、壁面照明に適しています。

- タイプV: 器具周囲に円形対称の配光パターンを持つ対称円形パターンで、前方と後方の両方に均一な配光を提供します。駐車場やエリア照明に最適です。

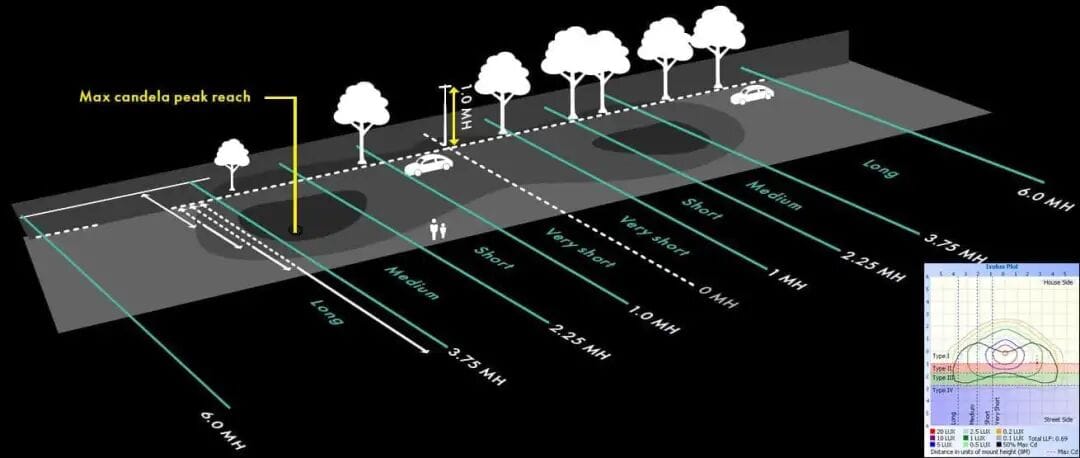

垂直方向と縦方向の光分布

垂直配光とは、TRL に平行なグリッドの最大光度 (カンデラで測定) の位置に基づいた、器具の垂直配光を指します。TRL に沿った道路は、TRL からの距離 (設置高さの倍数で表されます) に応じてさまざまな領域に分割されます。縦方向配光は、器具の最大強度ポイントによって定義される、左右の両側に光を投射する器具の能力です。IESNA の定義によると、「S」カテゴリは取り付け高さの 2.25 倍未満のポール間隔に、「M」は 2.25 倍から 3.75 倍のポール間隔に、「L」は 3.75 倍から 6.0 倍のポール間隔に適用されます。ただし、これは厳密なルールではなく、器具の配置や道路状況などの要因によって左右されます。一般的に、「S」に分類される器具は狭いポール間隔に適しており、「L」に分類される器具は広い間隔に適しています。

IESNAが発行した規格では、上図に示すように、道路は横断方向に3つの領域に分割されています。縦方向の配光は、100%の最大光度点が位置する領域に基づいて分類されます。図示されている器具の配光曲線において、街灯の最大光度点が「中」領域内にある場合、対応する配光タイプは「タイプII中」に分類されます。図から、この配光パターンのポール間隔はポール高さの約3.0~3.5倍であることが推測できます。ポール間隔のシナリオに応じて、縦方向の配光は異なります。詳細は以下をご覧ください。

- 対、0〜1.0 MH:100%の光強度軌跡が道路横断線で0〜1.0 MHの間にある場合、VS(Very Short)縦光分布と呼ばれます。

- S、1.0〜2.25 MH:100%の光強度軌跡が横断道路線で1.0〜2.25 MHの間にある場合、S(ショート)縦光分布と呼ばれます。

- ま、2.25〜3.75 MH:100%の光強度軌跡が道路横断線で2.25〜3.75 MHの間にある場合、M(中)縦光分布と呼ばれます。

- ら、3.75-6.0 MH:100%の光強度軌跡が道路横断線で3.75〜6.0 MHの間にある場合、L(Long)縦方向配光と呼ばれます。

- VL、>6.0 MH:100%の光強度軌跡が横断道路線で6.0 MHを超える場合、VL(Very Long)縦方向光分布と呼ばれます。

縦方向配光特性の応用

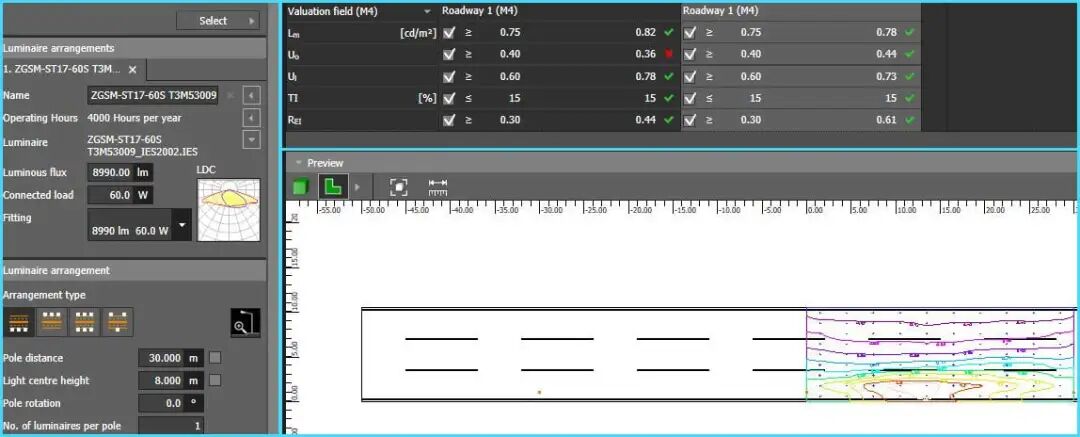

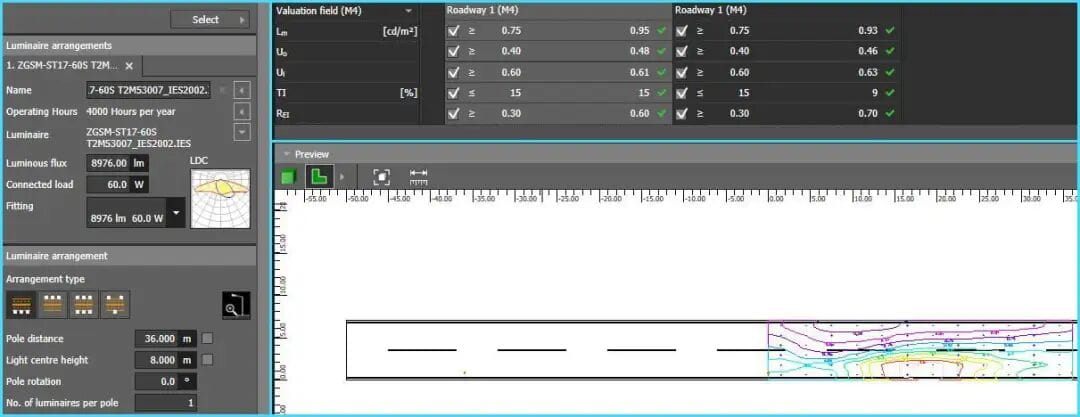

DIALux evo を使用して、タイプ II S 街灯とタイプ II M 街灯の用途を分析しました。

道路条件は、幅7メートル、3車線、オーバーハング0.8メートル、ポール高さ8メートル、器具間隔36メートル、EN13201 M4照明レベルに準拠しています。

タイプII SとタイプII Mの測光データをDIALux evoにインポートして分析したところ、結果は非常に明確になりました。タイプII Sタイプの測光データでは、縦方向の配光が比較的短く、器具の側面に効果的に光を分散できないことがわかりました。したがって、2つの器具間の中央位置に十分な照明が当たるように、2つの器具間の間隔を33メートルに縮小する必要があります。この調整は、必要な均一性を満たすために必要です。対照的に、タイプII Mの分布は、器具間隔が36メートルの場合にこの点でより優れており、すべてのシミュレーションパラメータがM4標準を満たしています。36メートル間隔は取り付け高さの4.5倍で、IESNAが推奨する3.75倍をわずかに上回っています。したがって、照明シミュレーションの結果を最終的な器具選択の基礎として使用することをお勧めします。

上記では、IESNA配光の概念、タイプI、タイプII、タイプIIIの配光、そして短・中・長配光タイプの概念について主に紹介し、それぞれの実用的な用途についても簡単に概説しました。これらの概念を理解することで、プロジェクトに必要な適切な測光タイプを迅速に決定することができます。例えば、タイプII配光は1~2車線の道路に適しており、短配光タイプはポール間隔が設置高さの3倍の場合に適しています。中配光タイプはポール間隔が設置高さの4~5倍の場合に適しています。もちろん、これらは絶対的なものではなく、DIALuxなどの道路照明シミュレーションソフトウェアを用いて検証する必要があります。